古城,一般是指拥有大规模古代建筑的城市聚落。它们中大多有特别的历史文脉和文化记忆,让人们可以追怀曾经的过往,感受时光的变迁。

但随着城市化步伐加快,古城如何延续历史记忆,并与现代环境相融,更好地承载居民的生活、生产功能,成为城市更新需要重点考虑的问题之一。

一起来看看本次为大家带来的城市古城区改造案例吧,收获一番不一样的灵感~

△ 阶梯式休闲生活空间

这是一个在万州老城区由政府主导的项目,万州作为一个典型的山地城市,在城市的老城区里存在很多拉的很窄、很高的地形,以及生活界面破败杂乱的老街巷。

△ 景观鸟瞰

设计师希望尊重现有巷道肌理与风貌,实现传统与新兴业态的融合共生,通过“点式”街巷的改造,促进城市的有机微更新,产生网络化触发效应,同时促使社会资源共同参与主动改造。

△ 以点式街巷更新,激活面式城市更新

改造设计用时尚的元素在老旧的街区上搭建起与年轻人互动的桥梁,同时保留场地的时间属性,让新与旧、时尚与复古在这里碰撞、交织,让每一位外来者与原始居民都能找到更好的归属,形成一种更好的生活状态。

△ 联系着上下半城的街巷空间

整合升级社区生活空间

设计基于现状出发,保留了大量旧有基底,对场地原有结构、树木保留,进行重新解读与包装,并围绕现有的黄葛树打造月光剧场、城市书屋和览书一隅等空间,将原本杂乱的、消极的空间进行新的诠释。

△ 保留场地原始古树

设计不仅满足原有居民的生活功能,服务于本地市民生活活动,还增加更多功能的可能,如以吧台和坐凳的形式,呈现室外书吧等小空间及外摆空间,提高空间的利用率,为人们提供停留、交谈、活动的休闲平台。

△ 剧场文化墙

通过设计的手法进行升级的同时,整个空间更富有层次,变成一个积极、包容、多元化的空间,延续原有居民生活方式的同时,吸纳更多年轻人进入空间。

△ 既有生活方式的延续

面对原有不能动的防滑桩和混泥土浇筑的沼气池,以及很多杂乱的管线,设计师在立面上采用铝板包覆的手法,使其变成类似于穿孔板形式的剧场文化墙。

△ 剧场文化墙

△ 阶梯式休闲空间

△ 阶梯式休闲空间咖啡店与外部的阶梯区域被整体打造成览书一隅的休闲生活空间,水磨石打造的大阶梯可解决原有的场地高差,局部点缀着黄色钢板的图形,形成丰富的阶梯式坐凳空间。

更新和复苏活力业态

部分临街建筑进行改造与重建,打造为网红咖啡店,引入更多年轻载体;同时通过推动地摊儿经济等手段,为街区注入鲜活的力量,带动老街氛围,从而吸引年轻群体进入空间,激发社区活力,活络老街。

△ 适当商业的引入

多维度文化记忆的叠加

除延续生活于此的居民自身的生活文化,设计把场地本身承载记忆的东西完整保留。在场地置入城市记忆,通过景观的手法,将万州港过去的记忆文化载体,演变成景观墙体、景观装置等元素,让居民和游客走到这个空间的时候都可以跟场地产生共鸣,成为连接生活和文化的记忆纽带。

△ 镂空景观墙

入口空间中,设计师用虚影的格网设计了拱门作为进入老街的起点。这个梭影之门由30万根钢丝组成,选用纯洁、超脱凡尘的白色,以包容的姿态、轻盈的形式凝集居民与游客,也在夜晚点亮了万巷的深处。

在空间狭长局促的引入段,设计对原有杂乱的停车空间做了位移和调整。在甬道空间,通过全新的半包裹和侧立面植入文化的手法,形成一个全新的U形半包裹空间。围墙四周,青灰与橘黄、米白的色彩碰撞,让整个巷子极具现代感。

△ U形半包裹空间

这里原本是个很消极的甬道,没有灯光,在夜里十分昏暗。设计师结合文化景墙做出整体透光的设计,使整个空间变成一个温暖的甬道空间,让人们能够安心的回到自己的小区。

△ 夜间的透光文化景墙

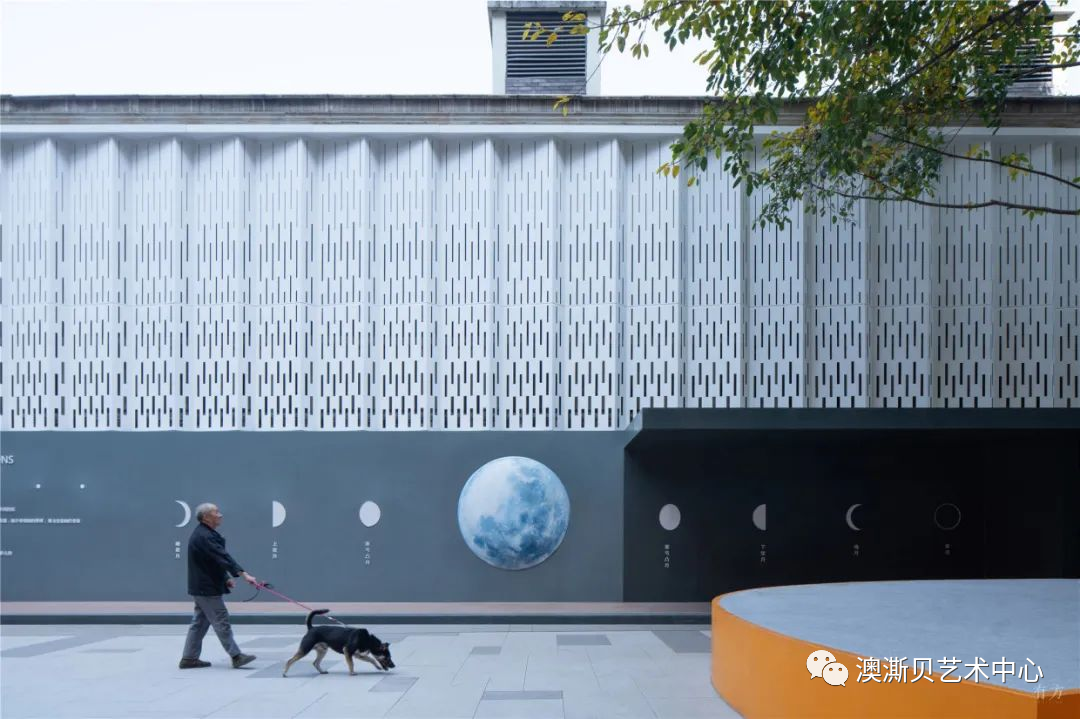

△ 夜间的透光文化景墙月影墙的设计灵感来源于万州本地人们小时候对江面月影的记忆。把月亮倒影作为一个连接纽带,让本地居民在这里唤起过去的记忆,同时够得到更多的东西。设计师在景墙上做了上玄月下玄月等阴晴圆缺的变化,让其起到科普的功能,吸引更多的人了解并打卡。月亮也唤起人们的乡愁,引发对街巷的过去产生回忆与遐想。

△ 月亮墙

△ 月亮墙

在街巷的生活记忆中,青石、台阶等空间属性是我们无法设计的历史痕迹。因此,设计师保留街巷肌理与人行尺度,通过发光玻璃砖作为入口的引导,凸显既有的历史元素。

△ 巷道结合灯光引导

△ 巷道结合灯光引导

保留静谧的氛围

对建筑的背街立面,设计师保留大部分原有墙体,并延用本土化的砖石。这些材料体现了时间的流逝、与地方的联系及生活的真实性。设计师同时引入现代玻璃与钢材料,形成传统语言与现代工艺的对比,更具时代冲击感,体现文脉的延续性。空调外挂机位设计外包穿孔板,形成有韵律的立面。

△ 对部分临街居民建筑底商进行饰面代建更新

△ 夜晚的休闲阶梯

△ 南头古城改造前总体鸟瞰

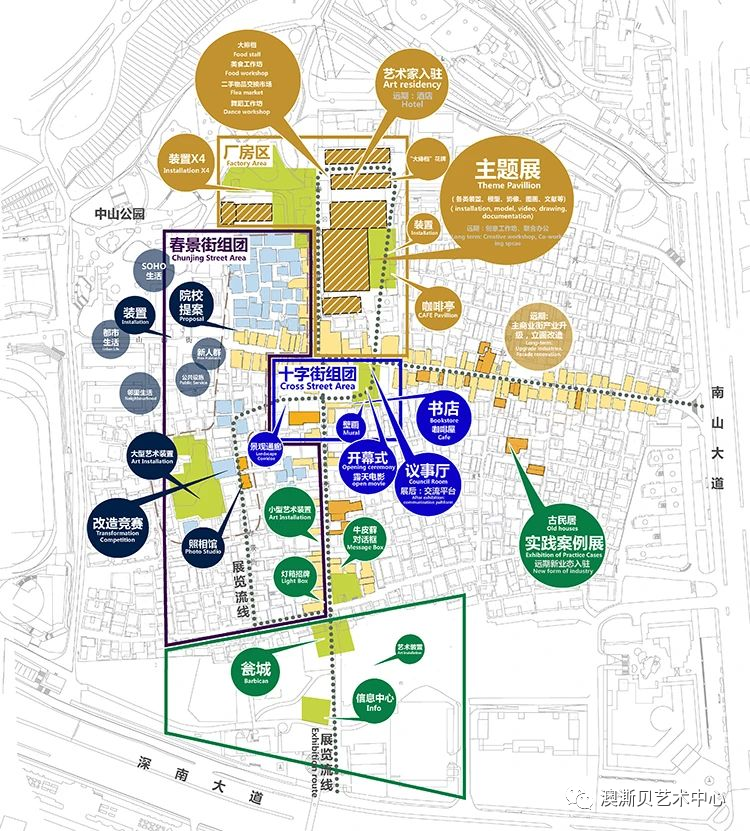

设计单位为古城量身定制了六项城市再生计划:游园复兴计划、边界重塑计划、古建保育计划、主街领航计划、文创工厂计划、内城动态更新计划等。

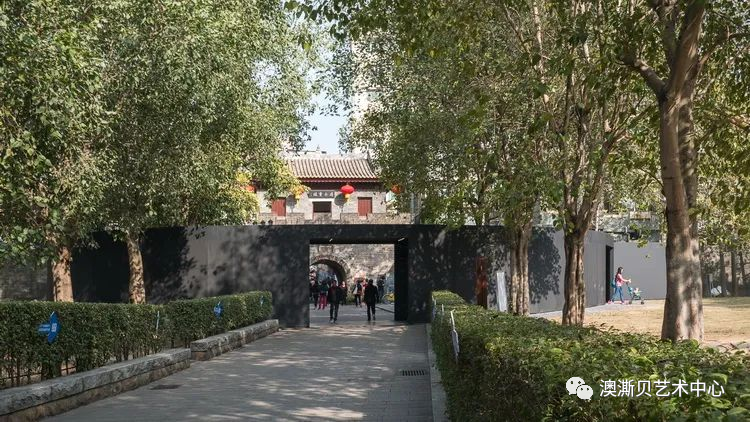

秉承南头古城保护与重生的城市设计思路,结合双年展展场空间遴选,设计单位尝试重建南头十分匮乏的公共开放空间系统,以点状分布的建筑空间和室外场地串联为主线,整个更新改造的空间叙事继而由“起、承、转、合、聚、敞、隐”7个环环相扣的主题计划串接而成,类似文学和戏剧结构的起承转合,高潮起伏。

南门公园

穿越古今,再造瓮城新体验

△ 南门公园轴测图

△ 南门公园实景图

【承】

“书院广场“

一方舞台,动静皆宜小庭院

△书院广场街景图

【转】

“十字街广场”

节点营造,公共活动大演变

△改造前的十字街片区街景

△改造后的十字街片区

△改造后的十字街片区【合】

“报德广场”

重塑古城中心·左右嵌入,屋顶剧场小日常

△报德广场改造前

△报德广场改造后

△报德广场改造后

【聚】

创意工厂与集市广场

迷宫厂房,不断生长的展览

△改造前的厂房区鸟瞰

△改造后的厂房区

△改造后的厂房区

【敞】

“大家乐舞台”/开放式小剧场

民间舞台,正式与非正式展演

△改造前的A6大家乐舞台

△改造后的A6大家乐舞台

△改造后的A6大家乐舞台

【隐】

“城中绿洲”

大隐于市,跟着植物来游园

△城中绿洲鸟瞰

新基建升级:

公共空间改造:在城内增加不超过现有建筑15%的连廊、电梯、楼梯、配套管理用房等非经营性空间;

增设社区配套:打造停车楼、公共展览空间、菜市场、游客服务中心等社区级公共配套设施及小型商业服务设施;

△ 游客中心改造前后

南北主街以老麻石铺贴、小料石收边,还原明清时期的街道铺装,并利用高差嵌入文物构件进行展示。

△ 重整道路,还原明清时期的街道铺装

同步对沿线的街区景观和关键场景进行更新,如入口牌坊、临街围墙、城门广场、街道绿地等,并增设休闲设施。

△ 叠园改造后实景图

△ 砥园小景

此外,通过优化夜间灯光,营造温馨的归家路径,由此呈现安全、浪漫、可夜游的“不夜南头”氛围。

△ 不夜南头

330多米长的南北街示范段,甄选30+优质品牌,引入了传统特色餐饮、新式休闲配套、文创精品零售、人文生活居所四大特色业态,打造南头古城的活力多元生活方式。

传统特色餐饮:

△ 襟江老饼家

△ 木墨

△ 彬妈糖水

△ 襟江酒楼店面外观

△ 好好味面家

△ She&Flora森林餐厅

文创精品零售:展示老物件的壹日物仓ONE DAY、感受生活中汉字之美的字在、香港设计总会创办的“双城品未”品牌店等。

△ 南头古城新街景-壹日物仓

△ 字在

△ 南头古城新街景-物语独白

其中,文化创意产业区为南头古城特色文化街区改造提升项目的内容之一,划分为“物物集”、“光合社”、“if工厂”三大产业片区,各自拥有不同的定位与对应的软硬性功能支持,为深港青年搭建创新创意平台。

△ if 创意工厂

南头古城自开街以来,先后呈现了万化同源-献礼特区40周年展、出土文物系列展、南头牌匾故事展、香港文创设计IP展、深圳设计周、深港文创设计IP展、源野集市集活动、中秋国庆双节活动、衍生品设计竞赛、南山戏剧节、深圳湾艺穗节、古城里·创意生活节等创意文化类精彩活动,为古城居民与深圳市民带来具有深度体验的文创生活方式。

△ 源野集

△ 源野集

△ 《垃圾去哪儿啦——环保互动生活艺术展》展览

△ 深港文创设计IP展

△ 2020深圳设计周海报及馆内展品图

借由丰富的业态和文化艺术活动,南头古城吸引了众多青年艺术家、新锐创意人、潮流青年群体等社会中坚力量,极大的丰富了古城的人口结构,为古城未来的可持续发展提供了人才动力。

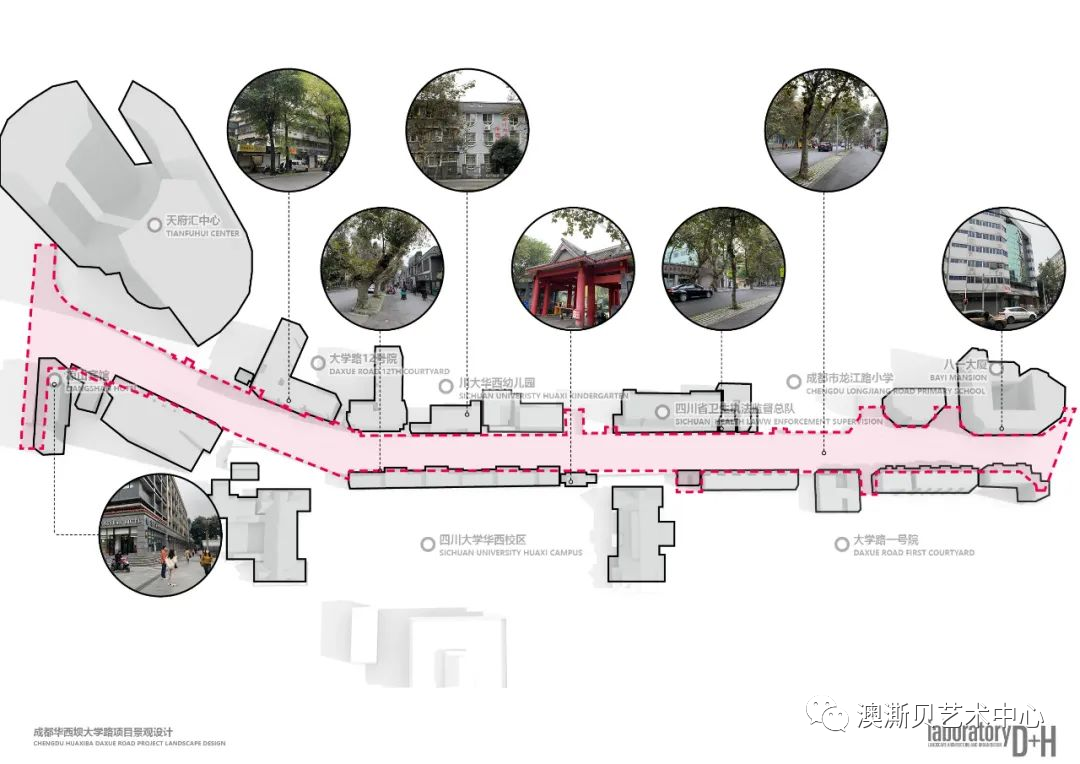

华西坝大学路位于成都市府南河畔历史文化区,是著名的华西大学校门前的重要道路,街区周边业态功能丰富,曾经见证了中国西部的医学圣殿、最重要的大学之一——华西大学的发展。大学路原是一条普通的单向双车道,两旁梧桐树病病殃殃,店铺破败,缺乏生机,百年名校的锋芒被隐藏于此。

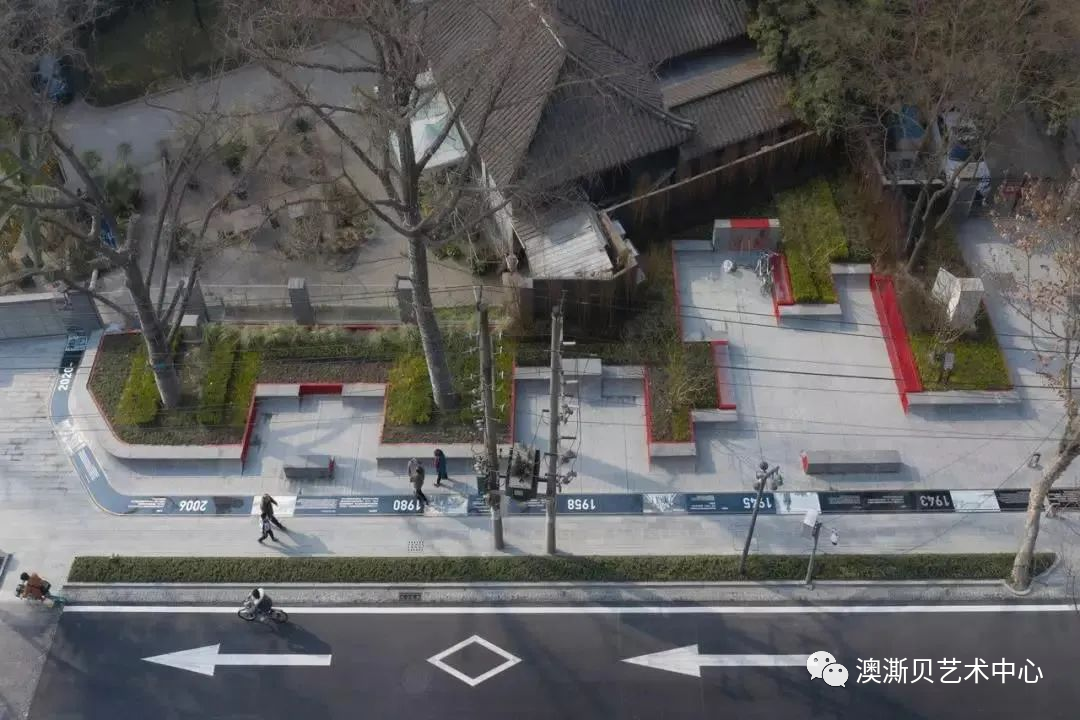

华西坝大学路城市微更新项目成功地通过一条“生长的街道”重新焕发老成都记忆中的华西坝街巷活力,保护了周边居民的生活状态,用现代的设计手法发掘华西大学的悠久历史,尊重融贯周边中西风格的历史建筑群落,将大学路重新打造成一条一直在生长的街道博物馆。

历史文化资源分析

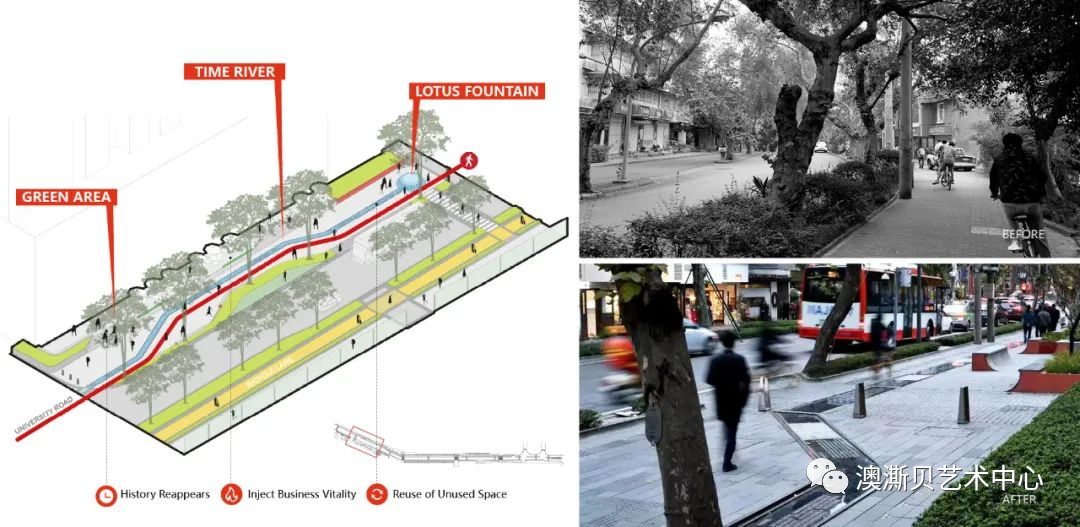

时光之河改前后对比

穿过古树花园是历史街区,由古老的梧桐树和商业建筑改造围合形成一个安全的步行空间,车行、慢行与人行系统互不干扰。诸多历史记忆和细节都藏于道路之间,绿化、座椅、斑马线等。为了烘托华西大学的校门,华西坝的历史照片与铺装在这里进行了结合,在满足车行的同时也形成整个街道的视觉中心。

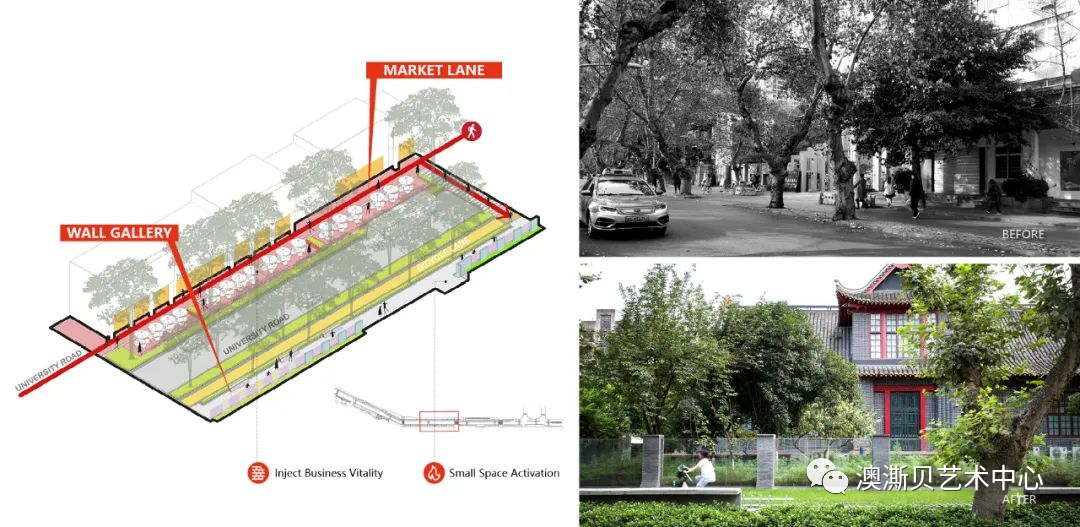

历史街区改造前后对比分析

围墙博物馆是独特的城市停留点,设计师创造了一系列的灰空间和休息空间。在劝学花园,瓦片与绿化渐变过渡,满足绿化率的同时也将华西坝的记忆带回了街巷一隅。

改造后的围墙博物馆

改造后的围墙博物馆

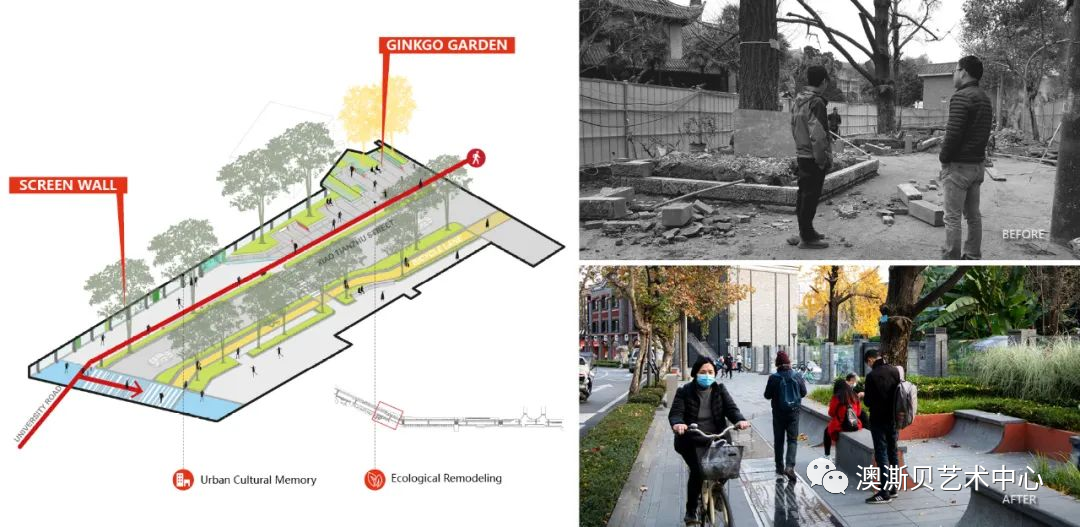

场地中的景观和人的活动都是沿着梧桐树展开的。对于因为虫害而枯败的梧桐树,设计团队尽全力保留老梧桐树,除虫救治,让其恢复生命力。同时,为两棵古银杏树设计独特的古树花园,将自然与历史记忆叠加。道路两侧的雨水花园设计与街巷整体设计融为一体,收集雨水、组织径流,考虑植物组合,净化下渗,成为控制街巷暴雨管理的有效手段。

古树花园改造前后对比分析

景观设计中的材料配色来源于华西大学校园内建筑的灰瓦、红色斗拱柱子、白色收边,与历史建筑形成对话,隐藏在城市之中。座椅收边、自行车道为红色,主要的铺装和场地的大基调为灰色,偶见浅色收边,与梧桐、绿草形成独特的图底关系。

焕然一新的华西坝大学路是一次成功的城市微更新实践,已初现百年华西坝的历史与辉煌。景观设计从公共领域(Public realm)的角度解决大学重要道路的交通性与功能性问题,利用边角地,重塑街巷生态。随着街道边见证历史的梧桐树的复生,一个藏在历史深处的老街在现代景观语言下被唤醒、被激活,

古城的更新,应当首先以整体环境的保护为出发点,而不是针对某一点景观或者建筑的改造。要延续和修补传统古城的格局肌理,而不是扭曲空间形态,进行突兀的重建、设计。

然后,可以从更小的地方入手城市微更新。在保持城市肌理的基础上,对已有城市空间进行小范围、小规模的局部改造,比如局部的街巷、民居、河道等的修复和更新。

另外,要重视培育古城的特色产业。比如,延续传统生产生活网络,保护复兴传统民俗、手工业等文化遗产,培育文化旅游和文化产业,开展文化创意、特色餐饮、主题民宿等商业经营活动。保护与活化两者相结合,才能激发古城的内生动力,让历史文脉得以真正存续。

我们将古城看做是一个不断生长的有机生命体,寻求同一片历史街区内多样性文化的共生,将新的城市发展观念融入各时期的建筑空间内,期冀以此持续激发历史文化街区的活力再生。