说起艺术,我们往往想到的是凝聚着艺术家思想和情感的绘画作品;而说起碳,也会自然而然地想到二氧化碳。

但是要想把这两者联系起来,还真有些不可思议,甚至还能通过艺术减碳?艺术我这有,减碳嘛,咳咳……

好了,不卖关子了。我可不想被打!

此艺术非彼艺术,此碳也非彼碳。这里说的艺术是装置艺术:是艺术家在特定的时空环境里,通过人类日常生活中消费或者未消费地物质文化实体,进行艺术性的改造组合。

而说起碳,不得不提到“碳中和”。

01 认识碳中和

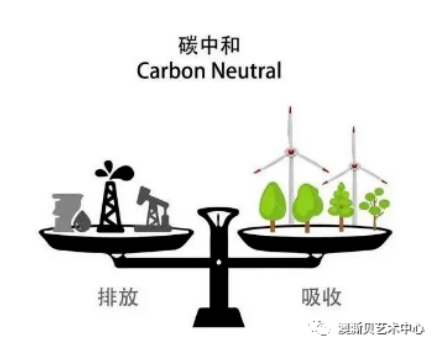

碳中和,也就是净零排放,指人类经济社会活动所必需的碳排放,通过森林碳汇和其他

人工技术或工程手段加以捕集利用或封存,而使排放到大气中的温室气体净增量为零。

#“碳中和”:排放=吸收#

随着经济规模的持续扩张,大气中二氧化碳排放量激增,气候变暖引发的极端灾害频频出现,全球气候正发生着不可逆的变化,人类生存环境破坏就越大。中国在2020年提出了力争2030年前实现“碳达峰”,努力争取2060年前实现“碳中和”的目标。

在“双碳”目标背景下,如何有效践行节能减排、低碳发展,已然成为企业面临的一道必答题。

02 碳中和背景下的艺术装置

#碳中和交响乐团演奏的《ICE》乐曲装置#

这首曲子长达10分钟左右,当人们打开曲子的网页时,网页会判断用户ip所在位置,当ip处于最容易受到海平面上升威胁城市之一时,就能听到这段旋律。

《ICE》以一段温和的竖琴旋律开始并迅速增强,人们可以感受到强有力的节奏和对比鲜明的和声。这个装置表达出全球变暖等是如何摧毁地球上的美丽冰川的,也是呼吁人们减少二氧化碳的排放。

#回收山(Mount Recyclemore)艺术装置#

而在中国

▼

首个“碳中和”主题公园——“未来智谷”,通过艺术装置的故事来科普碳中和,实现科学与艺术的“碳中和”科普。

#未来智谷艺术装置#

这是北京市昌平区首个“碳中和”主题公园。“未来智谷”位于北京温榆河公园西北部,总面积约4.8平方公里,并且首次尝试创立“碳积分”游园体系。最终归纳和空间落位形成了“碳的世界”、“中国力量”、“和谐家园”三大主题区。里面的艺术装置更是发人深思,一起去看看:

#装置艺术《汽车》#

#一吨碳#

根据第九次森林资源调查结果,每公顷森林每年吸收固定二氧化碳7.22吨。眼前这片刺槐林,吸收1吨二氧化碳需要30棵刺槐生长一年的时间。可见吸收二氧化碳需要多少森林,减少碳排放才是根本。

#一瓶水#

抬头看向这片森林,能看到树上画着矿泉水瓶。不过当你把这些彩绘连接起来能否发现一只平躺的水瓶呢?据统计如果北京市每人每月少用一次瓶装水,每年可以减少碳排放2.12万吨,相当于2935公顷1年的碳汇量。如此一来加深了我们对这碳排放的理解。

#一度电#

#装置艺术《冰川消融》#

#装置艺术《北极熊》#

#碳足迹罗盘装置#

碳足迹罗盘是利用罗盘的旋转功能显示各类日常行为的碳足迹数量在不同计量单位的水平。

03 碳中和的意义